冥王星で培養肉を生産する? 妄想が生み出す「細胞農業」の未来

家畜を育てられない宇宙ステーションでも、細胞を培養して作った新鮮な肉を味わえる――。SFでは、「培養肉」はいわば定番アイテムだが、それが現実になる日がどんどん近づいている。培養肉をはじめとした「細胞農業」のインフラづくりに取り組むインテグリカルチャー(株)。同社を創業した羽生雄毅氏に話を聞いた。(取材・構成:川端隆人)

※本稿は、『THE21』2025年9月号の内容を一部抜粋・再編集したものです。

細胞培養のコストを独自の技術で大幅に下げる

インテグリカルチャーが2019年に世界で初めて生産に成功した「食べられる培養フォアグラ」

――御社は「細胞農業インフラの発展と普及」をミッションに掲げています。具体的には、どんな事業を展開しているのでしょうか?

【羽生】 細胞農業というのは、ひと言でいえば、細胞を使ったものづくりのことです。

代表的なものは培養肉ですが、当社は培養肉そのものを売っているわけではありません。細胞農業のための原材料や機材・設備を開発し、販売しています。それによって、様々なプレイヤーが細胞農業という産業にアクセスできるようにするのが当社の役割です。

食品メーカーや大学などの研究機関に、当社が開発した原材料や機材・設備を購入していただいています。つまり、当社が取り組んでいるのは、産業としての細胞農業を社会に実装するためのインフラづくりです。

現在は特に、動物細胞を使ったものづくり、細胞培養で作る食品や化粧品といったあたりにフォーカスを当てています。

――代表的な製品としては、どんなものがあるでしょうか?

【羽生】培養肉が抱えている課題の一つは、コストがとても高いことです。

2013年に世界初の培養肉ハンバーガーの試食会が行なわれました。約200gの培養肉パテを使っていて、その価格は1個3000万円以上でした。

そんな値段になってしまうのは、培養液に不可欠な血清成分が高価だからです。通常はウシの胎児の血液から作るので非常に高価になってしまうのですが、当社では、「カルネットシステム」という独自の技術を使って、大幅に安く製造し、販売しています。

――自社で培養肉の生産までして販売するという選択肢もあると思います。インフラづくりを選んだのはなぜでしょうか?

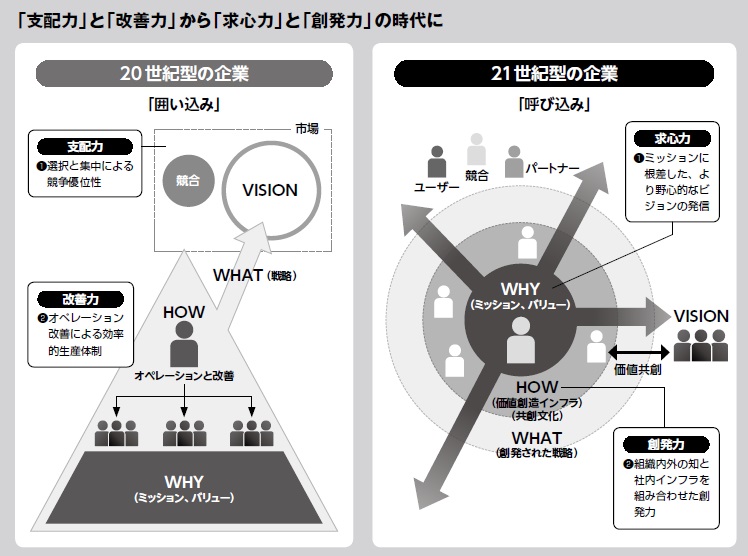

【羽生】一つには、一企業が培養肉を開発、商品化して販売するとなると、一企業の独占状態になると思ったからです。そうなると、「本当に安全なのか?」という不信感を消費者が抱くのではないか、ということです。

また、細胞農業を社会に実装するためには、1社が突出するのではなく、エコシステムを作らなくてはいけないと考えています。

そのためには、技術を公開して、みんなが触って遊べるようにするのが一番です。

オープンイノベーションで細胞農業の社会実装を目指していく。

これが、当社の目指す細胞農業の大衆化、「みんなが使える細胞農業」です。

アヒル肝臓由来細胞を素材として、2023年に(株)Plan・Do・See の毛利周太シェフとコラボして開発した「細胞性食品でつくるフォアグラ風味のお出汁たっぷりフラン」

「ものづくりの地力」が世界と戦う競争力になる

動物の体内の仕組みに着目すると、細胞が増えるために必要な栄養は、各臓器から作り出される。カルネットシステムでは、複数の臓器の細胞を別々の容器に格納し、組み合わせて培養することで、栄養の生産を可能にした。その栄養を使い、目的の細胞を低コストで増やすことが可能になる

――細胞農業によって生産された培養肉や培養魚肉が食卓に並ぶ日は近づいているのでしょうか?

【羽生】着実に進展してはいるのですが、一般の方々にはわかりにくいところで進んでいるのが現状です。

例えば、細胞農業で作った食品をレストランで提供するとしましょう。その場合、どこの役所からどんな許可を取ればいいのか。そもそも細胞農業を想定したルールが存在しなかったので、わかりませんでした。そこで、消費者庁などが、まさに今、ルールを作ろうとしているところです。

培養肉などに関するルールづくりで、日本は海外に比べて遅れを取っているという批判はよくあります。しかし実際は、水面下で着々と官公庁によるルールづくりが進んでいますし、当社も協力しています。

法整備の根拠となるデータを担当省庁に提供して法整備のサポートをすることも、当社の重要な役割の一つです。

――2020年にシンガポールで、世界で初めて培養肉が販売されたということですが、「海外では、もう培養肉を売っているのに」といった見方は一面的なわけですね。

【羽生】ごく限られた国や地域の話で、しかも供給量が非常に少なく、一般消費者に届くような規模ではありません。これが世界の現状です。まだまだこれからの領域ですし、日本の強みが活かせる領域でもあります。

――「日本の強み」とは何でしょうか?

【羽生】細胞農業は、結局のところ、設備産業です。細胞を大量に安く培養できるプラントを作る競争なんです。

そのプラントを作るためには、旋盤を回したり、溶接したりといった技術を高いレベルで持った人材が大勢必要ですし、必要な部品を短納期で当たり前に手に入れられる環境も必要です。

こうした「ものづくりの地力(じりき)」がある国は、それほど多くはありません。

日本はというと、例えば東京の大田区だけでも、高い技術力を持った町工場がいっぱいあります。実際、当社も、墨田区の町工場と一緒にプラントを作っています。

つまり、日本は細胞農業を産業化するための環境に恵まれているんです。この点が日本の強みです。

加えて、アメリカの一部の州などでは培養肉が政治問題化して、禁止法が制定されています。これには宗教の問題もからんでいます。

日本ではそうした問題はなく、安くておいしければ培養肉が受け入れられる素地があるのも有利です。

今に至るまで一貫して原動力は「SFロマン」

インテグリカルチャーでは、細胞農業で、化粧品の原料なども製造・販売している

――今後の展望について聞かせてください。

【羽生】直近で言えば、法整備が終わり次第、できるだけ早く承認プロセスをクリアして、細胞農業で作った食品を提供したいですね。

そこまで、理想的には2~3年以内にたどり着けることもあり得ると思います。

また、農水省からの補助金もいただいて開発を進めているので、さらなる低コスト化も進められると想定しています。

もちろん確定的なことは言えないのですが、2030年頃には100g当たりの生産コストを113円程度にまで下げることを目指しています。

――もし実現すれば、いよいよスーパーに培養肉が普通に並ぶ時代の到来ですね。乗り越えなければいけない課題などもあるでしょうか?

【羽生】技術的にも、まだまだ乗り越えなければならない課題は多くあります。

また、リソースが限られているなかで、事業開発にはまだ手が回っていないところがあるのも実情です。一緒に事業を展開する事業者の方とは、ぜひお話がしたいですね。

企業や政府などの大組織に提案をして、説得できるような、営業的な人材を強化する必要もあると思っています。

将来の話ということで言えば、会社の経営計画とは別に、個人的に想像していることもたくさんあります。

例えば、冥王星で工場を動かして細胞農業ができないか。原材料は地殻から取り出して、エネルギーは、太陽光パネルは使えないので原子炉を動かす。冥王星はほぼ絶対0度だから、原子炉を冷却する必要がなく、エネルギー効率を100%近くまで高められるぞ、なんて考えたりしています。

――SFのような話ですね。スケールが大きい。

【羽生】もともと「将来は何かSFをやりたい」と思っていました。

培養肉にSFロマンを感じて、自宅で培養肉を作る「Shojinmeat Project」という同人サークルを始めたのが、私が細胞農業に携わるようになったきっかけです。

一貫して、「こんなものがあったらかっこいいよな」という「妄想」が出発点なんです。

【羽生雄毅(はにゅう・ゆうき)】

1985年、神奈川県生まれ。2006年、英オックスフォード大学化学科卒業。10年、同大学博士課程修了。博士(化学)。東北大学多元物質科学研究所、東芝研究開発センター システム技術ラボラトリーを経て、14年、細胞農業の有志団体「Shojinmeat Project」を立ち上げる。15年、インテグリカルチャー〔株〕を共同創業。著書に『夢の細胞農業 培養肉を創る』(さくら舎)などがある。

THE21の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月01日 00:05

- 血圧を下げる「カリウムが豊富な食材」とは? 高血圧専門医が解説

- 高血圧専門医が教える「ほんの少しの意識」で降圧が優位に進む2つの秘策

- 医師が語る、40代からの健康診断で必ずチェックすべき「4つの数値」

- グラウンドワークス「エヴァンゲリオンの版権ビジネスが成功し続けている理由」

- 50代で「腐っていく人」「花開く人」の決定的な違い

- 認知症は50代から始まる?専門医が勧める「思考力の衰えを抑える」3つの習慣

- 血圧を下げるには減塩だけでは不十分? 医師が語る「カリウム摂取」の重要性

- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック

- 「サッカーは世界一愛されている。日本で盛り上がらないわけがない」川淵三郎が貫いたJリーグへの信念

- 日本サッカーはなぜ「地域密着」なのか…23歳の川淵三郎が見たドイツの天然芝の衝撃