ゴーン氏転落の一因となった「ルノーでの失敗」とは?

2019年10月18日 公開

2024年12月16日 更新

「ゴーン氏の3つの改革」を比較すると……

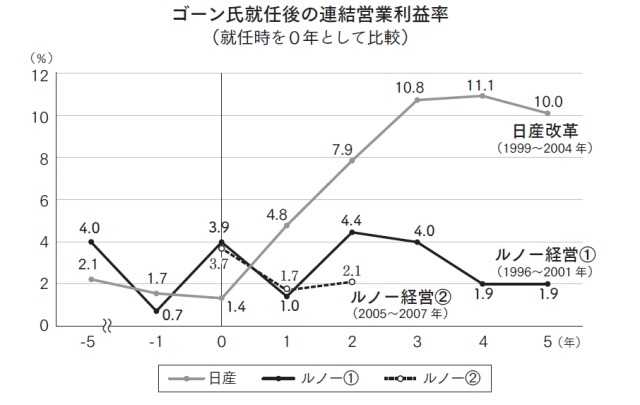

製造業の経営パフォーマンスは、金融費用や特別損失などオペレーション以外の影響を取り除いた営業利益率の高さ(6%以上が望ましいとされる)、及び改善率の大きさで評価すべきと言われている。

そこで、経営者としてのゴーン氏の実力を評価するため、ゴーン氏の日産改革(1999年以降)と、ゴーン氏がミシュランからヘッドハントされ、ルノーの副社長に就任した1996年以降、及び2005年にルノーのCEOに就任して以降の数字を比べてみたい。

グラフは、それぞれの地位にゴーン氏が就任した年を「0年」とし、それ以前と以降でどのように営業利益率が変化したかを比較したものだ。

日産ではゴーン氏の改革が実質スタートしたと考えられる1999年を起点にしているが、これを見れば、営業利益率の改善は明らかだ。それ以前は2%を切るほどの低空飛行だったものが、4.8%、7.9%と急回復し、一流企業と呼ぶにふさわしい10%台にまで上昇している。

一方、ゴーン氏がミシュランからルノーに移ってきた1996年を境に、直前と直後を比較したのが「ルノー経営①」のグラフだが、全体を見る限り、営業利益率はほぼ横ばいとなっている。確かに2年後には4.4%という数字を上げているが、これとて就任前の4%台に戻したに過ぎない。もちろん、失敗というわけではないだろうが、成功とも言えないというのが正直なところだろう。

「経営危機の日産以下」に陥ってしまったルノー

次いで、ゴーン氏がルノーのCEOを兼務した2005年以降の「ルノー経営②」を見ると、3.7%という低い営業利益率でスタートしたにもかかわらず、3年目にはなんと、さらに低い2.1%へと下がっているのだ。

ここから見えてくることは2つある。1つは、1996年にスタートしたゴーン氏による最初のルノーの経営改革は、ルノーの抜本的な改革にはなっていなかったということ。そして、2005年以降に至っては、CEOとして陣頭指揮を執ったにもかかわらず、むしろ営業利益率が下がってしまったということだ。2.1%というのは、ゴーン氏が来る以前の、経営危機に陥っていた日産と同じくらい営業利益率が低いということになる。

希代の名経営者として知られるゴーン氏だが、その名声に本当にふさわしいのは、2000年から2005年の日産改革に限られるということだ。

ルノーのための「刈り取り」

なぜ、ゴーン氏が日産から「刈り取り」をしなくてはならなかったのか。それはこの数字からも明らかだ。日産の改革が成果を上げる一方、ルノーの改革は遅々として進まない。だからこそ、改革の進んだ日産からルノーに利益を移さざるを得なかった。

たとえば、ルノーの営業利益率は2017年、2018年は6%台となっているが、日産からの技術移転と、日産車をベースとしたことによる開発費の削減、日産車の製造の一部を日産の工場からルノーの工場へ移転させたりすることでルノーに有利な生産体制に移行させたことなどが、営業利益率向上の背景にあると考えられる。

THE21の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月09日 00:05

- 「なりたい自分をイメージしなさい」が本当に有効な科学的根拠

- 認知症は50代から始まる?専門医が勧める「思考力の衰えを抑える」3つの習慣

- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック

- 個別株には手を出さない...投資歴25年「パックン流・超堅実な投資術」

- 止まらない円安にどう備える? 日本が再びハイパーインフレに陥る可能性

- 介護保険では1時間以上のケアは困難という現実...... ある起業家が立ち上がった理由

- 年間配当200万円超を達成した投資家が保有する「高配当株トップ10」

- 老後いくらあれば満足? 60歳でリタイアできる人の“枯渇しない資産”の築き方

- 原因物質は40代から蓄積する?認知症リスクを抑える「4つの習慣」

- いい年して幼稚な「ベビー社員」に振り回されないためには?