「管理職にかかる過剰な負荷」は解消できるのか? 組織変革の要となる部門とは?

2024年10月09日 公開

2024年12月16日 更新

ビジネス環境の変化の加速とともに人材不足が深刻化する中、どの企業もかつてないほど真剣に組織開発や人材マネジメントに取り組んでいる。しかし、それらの取り組みは本当にうまくいっているのだろうか。

本連載では、衰退する組織が陥りがちな失敗パターンや、環境が変わっても失速せずに戦い続ける組織づくりのポイントを、人財育成・組織強化支援に取り組む坂井風太氏に聞く。

連載第3回目の本稿では、「人と組織の成長の鍵」について『THE21』2024年8月号より紹介する。

※本稿は、『THE21』2024年8月号より、内容を一部抜粋・再編集したものです。

管理職に過剰な負荷がかかっている

前回までは、衰退する組織に見られる共通点や、流行のマネジメント手法が陥りがちな罠についてお話ししてきました。ごく簡単におさらいしておきましょう。

まず組織が衰退するのは、学習、挑戦、成長の好循環が壊れてしまうから。この好循環をつくるには、自己効力感(自分なら○○ができそう)と組織効力感(自分たちなら○○ができそう)を、両方高めていくことが重要です。

しかし、多くの組織では組織効力感を高めることができておらず、自己効力感だけが高まった結果、「コスパ重視で最低限の仕事しかしない人材」が増殖し、組織の硬直化を招きやすい構造になっている、というお話でした。

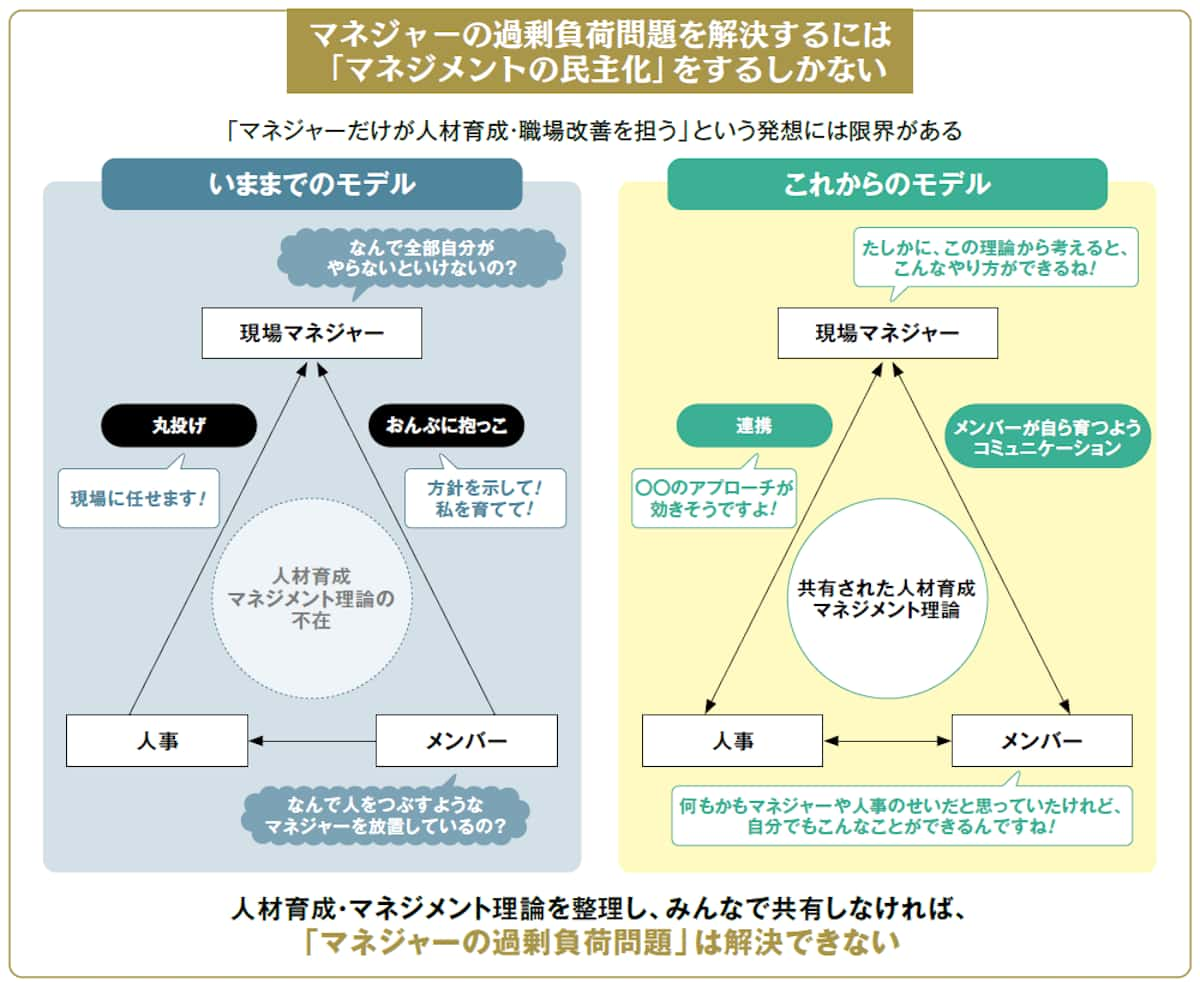

では、組織の成長を促すために、真に求められることはどんなことなのでしょうか。私は「マネジメントの民主化」だと考えています。

パーソル総合研究所の小林祐児氏が「管理職の罰ゲーム化」と呼んでいるように、現在は管理職に過剰な負荷がかかっている状況です。

事業のマネジメントに加えて、評価制度の刷新やエンゲージメントサーベイといったものが入ってきて、「メンバーを育てるために、評価シートをもとにコミュニケーションを取ってください」といった仕事も中間管理職が背負わされるようになりました。さらに、そのエンゲージメントサーベイの結果が良くなかったら、「何とかしろ」と言われてしまうわけです。

これまでの連載でもお話ししてきたように、組織とは、各中間管理職がつくりあげる半径5m程度の小宇宙の集合体です。この小宇宙の中で、マネジャーだけが事業に加え、人材育成や職場改善を担わされている状況なのです。

このとき、特に質が悪いのが「抜擢人事」です。抜擢人事というと聞こえがいいのですが、実態はほぼ「むちゃぶり」です。初めからマネジメントができるような人材はほぼいないので、本当はマネジャーにこそメンターが必要なのですが、メンターがついているマネジャーはほとんどいません。

これによってマネジャーが疲弊していき、それを見ている若手はマネジャーにはなりたくない、と思うようになります。進んでマネジャーになってくれる人材がいないので、抜擢人事と称して若手が無理やりマネジメントポストにつけられ、疲弊していきます。

現場マネジャーには人事から武器を渡そう

こうした悪循環で現場のマネジャーが疲弊していく一方で、人事は人事で無能感に悩んでいます。エンゲージメントという概念や、それに付随した新しいHR施策がやたら流行っているので、経営層から「エンゲージメントを上げるための施策を考えろ」といった抽象的なお題が降ってくるのです。

しかし、現場のマネジャーが忙しいことはわかっているからこそ、人事部としてはなるべく負荷をかけたくない。その結果、当たり障りのない施策を投下して、「ただでさえ忙しいのに」とため息をつかれてしまうのです。

また、多くの組織では、現場のマネジャーと人事部では、現場のほうが強い、というパワーバランスになっています。「お前は現場を知らないから」と言われてしまうと、人事部は何も言い返せず、事業部に対して一歩引いた姿勢になりがちです。このことも、人事部が主導する施策が中途半端に終わりがちな原因の一つになっています。

このかみ合わなさを解決するためには、「マネジメントの民主化」をするしかありません。人材育成やマネジメントにまつわる理論を、経営陣やマネジャー層だけではなく、人事部、さらにはメンバー全員で共通言語化するのです。

まずは、人事が現場マネジャーから「お前は現場を知らない」と言われても、「こういう理論があるんですよ」と、ロジックで説明できるようになることが大事だと思います。

「エンゲージメントサーベイの結果が悪いから、メンバーとコミュニケーションを取ってください」というあいまいなお願いではなく、「メンバーの自己効力感を高めるには、こういうことをすると有効ですよ」「メンバーが落ち込んでいるなら、こういうアプローチはどうでしょうか」と方法論をセットで伝えることができるようになりましょう。

実際に現場でメンバーと接するのはマネジャーでも、そのときに使える武器を人事部から渡してあげられる――そうなれば、現場のマネジャーも人事部の話をもっと聞くようになるのではないでしょうか。

メンバーの成長を左右するコーチャビリティとは?

もう一つ大事なのが、人材育成にまつわる理論を、育てる側(=人事部やマネジャー)だけでなく、それによって育つメンバー自身が身につけておくことです。私の支援先の企業の一つでは、このプログラムに一番熱心に取り組んでくれたのは新卒社員でした。私にとっても発見だったのは、「理論さえ渡せば、メンバーは自分で育つ」ということでした。

私の研修はマネジャー層には必ず受けていただいていますが、実はマネジャー層にはこれまでの経験や成功体験があるので、アンラーニングコストが高く、「忙しいのに人事が何か持ってきた」とやらされ感を感じてしまう人もいるのが現実です。終身雇用の幻想が崩れ、いつ辞めるかもわからない若手をなんで育てなきゃいけないんだ、という思いを抱えている人も少なくありません。

ですが、よく考えたら、成長はさせてもらわなければできないものではありません。上司が育ててくれなくても、自分で育てばいいのです。

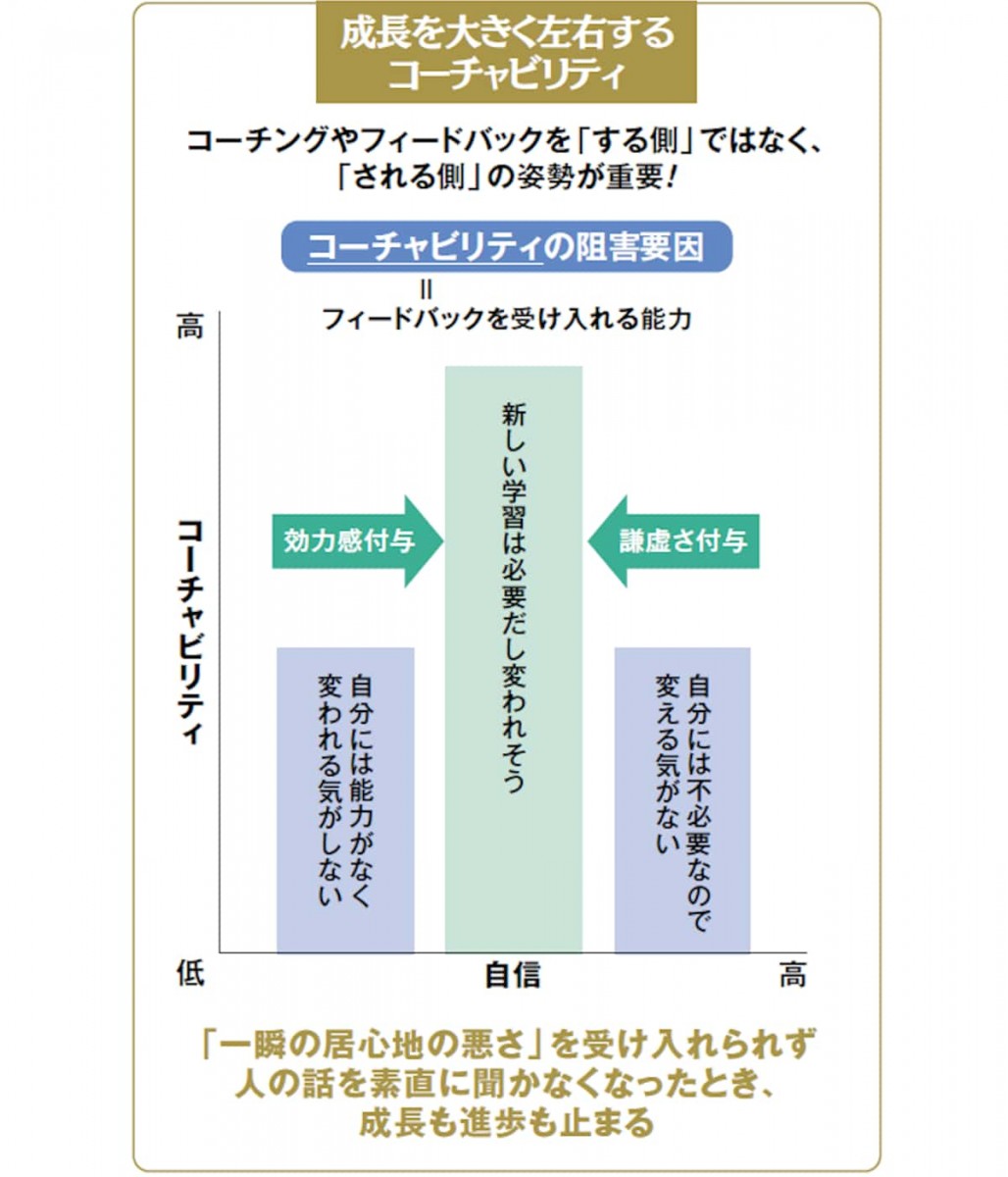

というのも、最近の研究で、いくらマネジャー側がコーチングやフィードバックを熱心に学んでも、メンバー側のコーチャビリティのほうが、メンバーの成長に与える影響が大きい、ということがわかってきたのです。

要は、マネジャー側がどんなに心を砕いて何かを伝えようとしても、相手が受け取る気になっていなければ、ほとんど意味がない、ということですね。

コーチャビリティというのは、フィードバックを受け入れる能力を指す概念です。この20年ほど、コーチングやフィードバックを行なうマネジャー側の技術が脚光を浴びてきましたが、やはりマネジャー側だけの努力には限界がある、ということで、それらを受け取る側の技術も重要視されるようになってきています。

コーチャビリティと自信の相関関係を表すと、上の図のようになります。自信が低すぎると、「自分には無理です。変われません」ということになるし、逆に自信が高すぎると「自分は全部できているので、変わる必要がありません」ということになる。

どちらもマネジャー側の話を素直に聞けない状態にあるので、成長や進歩は止まります。だからこそ、まずはメンバー自身が、自分のコーチャビリティを考えてみる必要があるのです。

共通言語化した理論は課題解決の補助線になる

このコーチャビリティと関連する理論が、前にもお話しした成長マインドセットと硬直マインドセットです。どんな目標志向を持っているか(学習目標志向か、業績目標志向か)、どんな知能感を持っているか(拡張的知能感か、固定的知能感か)。成長マインドセットを促すためには、どんな考え方が必要なのか。

こうした理論を把握したうえで、極論すると、メンバーの成長はメンバーが自分でやればいいんじゃないでしょうか。実はそうすると、失敗しても必要以上に落ち込んだり、自信をなくしたりすることはなくなります。自分で理論に落とし込んで、反省したり、「これは伸び代だからまあいいか」と前向きに捉えて立ち直ったりできるからです。

理論武装したメンバーは勝手に育つので、マネジャーの負荷も減るし、マネジャーとの相性が良くない場合にも、自分で生き抜いていくことができます。

また、こうしたマネジメント理論を全員が共有していれば、例えば「メンバーに主体性がない」という課題にぶつかったとき、人事・マネジャー・メンバーの間で、「主体性を構成する要素は、仕事の有意味感、自己決定感、自己効力感、貢献実感の4つがありますよね。

どの要素に原因があると思いますか」「この要素なら、こんなアプローチが有効ですね」といった議論をスムーズにできます。理論が、課題解決の補助線になってくれるのです。

組織を変えるには人事部の強いリーダーシップが必要

こうした「マネジメントの民主化」を推進するためには、人事部に強いリーダーシップが必要です。私の研修を導入してくださっている企業でも、研修の内容をしっかり自分のものにして変わっていく企業では、人事部が強いリーダーシップをとっています。やはり組織変革の入り口は人事部にあるし、人事のリーダーシップがないと、変革は崩れてしまうんです。

ところが、現在の日本企業で強力なリーダーシップを発揮できる人事部はあまりありません。日本における人事部の立ち位置は時代と共に変わってきました。

バブル前にすでに社会人だった方は、「人事最強説」を聞いたことがあるでしょう。この時代は新卒一括採用・年功序列・企業別労働組合という日本型雇用の三種の神器により、配属やローテーションを行なう人事部門に権力が集まり、「陰の実力者」と称されるほどでした。誰を採用し、どこに配属するかを、全部人事部が決めていたのです。

アメリカなどでは企業の人事部というのはそんなに強い存在ではなかったこともあり、アメリカによる日本の経済成長の研究でも、「人事機能が強すぎる」と指摘されていました。

ところが、バブルが弾けて不景気になると、一転して人事権の分権化が進みます。「人事戦略は経営戦略や事業戦略に連動して決められるべきだ」という戦略人事論が強くなり、「事業戦略は事業部門のほうがわかっているんだから、誰をどこに配属するかは、人事部ではなく事業部門が決めるべきだ」ということになっていったのです。

そして2016年頃に始まった働き方改革で、人事部という仕事の内容や難易度はまた大きく変わりました。働き方改革を実現するための制度設計をしたり、多様化する雇用形態や人材に対応した制度を整えたり......現在の人事の仕事の難易度は、かつてないほど上がっているのです。

ところが、組織の中でリーダーシップをとれる人、決断ができる人は、たいてい事業部に配属されてしまい、人事部に回ってきません。組織文化を変えます、マネジメントの基盤をつくります、という仕事は不確実性が高く、多数のステークホルダーが絡む難しい仕事ですが、売上や業績改善に直結するようなものではないからです。

リーダーシップ難易度がほかの部門より高いのに、人事部にはリーダーシップがある人材が配属されない――これがいま、多くの組織で起きていることです。成長する組織を本気でつくりたいのなら、まずは人事部にリーダーシップを発揮できる人材を入れる、ということが多くの企業で必要になってくるでしょう。

では、人事部がリーダーシップを発揮した場合、組織変革はどのように進むのか。次回は、そんな実例をご紹介したいと思います。

THE21の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月05日 00:05

- 高血圧専門医が教える「ほんの少しの意識」で降圧が優位に進む2つの秘策

- 血圧を下げる「カリウムが豊富な食材」とは? 高血圧専門医が解説

- 医師が語る、40代からの健康診断で必ずチェックすべき「4つの数値」

- 高血圧改善に必要な運動量は? 専門医が警告する「ハードな運動」のリスク

- グラウンドワークス「エヴァンゲリオンの版権ビジネスが成功し続けている理由」

- 認知症は50代から始まる?専門医が勧める「思考力の衰えを抑える」3つの習慣

- 50代で「腐っていく人」「花開く人」の決定的な違い

- 血圧を下げるには減塩だけでは不十分? 医師が語る「カリウム摂取」の重要性

- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック

- 「サッカーは世界一愛されている。日本で盛り上がらないわけがない」川淵三郎が貫いたJリーグへの信念

.jpg)