マクドナルド 「ハンバーガー大学」 のリーダー教育

2011年12月07日 公開

2024年12月16日 更新

マニュアルだけでは人は成長できない

ハンバーガー大学でインストラクターを務めている三木和江氏にも、研修でイメージしているリーダー像についてうかがってみた。 「以前は経験が豊富で、こういう場合はこうすればいいということを、実体験を通してたくさん知っている人が、いいリーダーと呼ばれていました。しかし、いまは変化のスピードが速く、現場では、かつての経験則がそのまま通用しないことが、当たり前のように起こります。そのとき、前はこれでうまくいったという成功体験に頼っているだけでは、的確な判断は下せません。そうではなく、たとえ前例のない事態が起こっても、落ち着いて一から最適解を考えられて、なおかつ、考えたことをスタッフを巻き込んで実現できる行動力がある、こういう人が、現在、求められているリーダーです」

三木氏はまた、たとえハンバーガー大学に参加してリーダーシップ研修を受けたとしても、自ら変わろうという気持ちがなければ、成果は得られないともいっていた。逆に、変わることに抵抗がない人ほど、短期間で成長するという。 それでは、ハンバーガー大学では具体的にどのような研修を通じて、次代のリーダーを育てているのだろうか。マクドナルドだけにリーダーづくりにも、ハンバーガーをつくるようなマニュアルがあってもおかしくはないが。 「マニュアルで人は育ちませんよ。教材は充実していると思いますが、それらがカバーできるのはせいぜい80%にすぎません。ほんとうに大事な20%はむしろ教えないようにしています。私たちにできるのは、自分で考え、気づく環境を用意するということだけです」

他企業にいっても通用する人材を育てる

三木氏はハンバーガー大学の研修の特徴をこう説明する。「中心となるのは、さまざまなアクティビティーやワーク。それらの活動を通じて参加者の思考を深めるのが狙いです。だから、進め方もああしろこうしろという指示は極力避け、質問をして考えさせたり、グループごとに話し合いをさせたりするようにしています」

ASMという現場責任者向けの研修を拝見させてもらった。

「人の違いを生み出すものは何か」「さまざまなタイプのクルーがいるとどんなメリットがあるか」といったテーマが示されると、それを各グループで話し合って発表する。さらに、それに対し突っ込んだ質問がされるといった具合で進んでいく。和気あいあいとした雰囲気ながら、脳みそがフル回転しているのがこちらまで伝わってくるようだった。

もちろん、研修はきっかけにすぎない。参加者はここで学んだことを現場に持ち帰り、実践しながら自分のものにしていく。そして、それができるようになったら次はさらに上位の研修に参加する。そうやって段階を踏んで、リーダーとしての完成度を高めていけるようロードマップができあがっているという。

さて、マクドナルドのハンバーガー大学で鍛えられたリーダーは、ほかの会社でも通用するのだろうか。 「私たちがめざすのは、社内だけでなくどこにいっても活躍できるリーダーの育成です。言葉を換えれば、ハンバーガー大学で教えているのは普遍的なリーダーシップだといえます。実際、教職員の方の研修など、ハンバーガー大学のカリキュラムを利用している外部の団体もあります。真のリーダーシップに業種や業界の枠など関係ないのです」(中村)

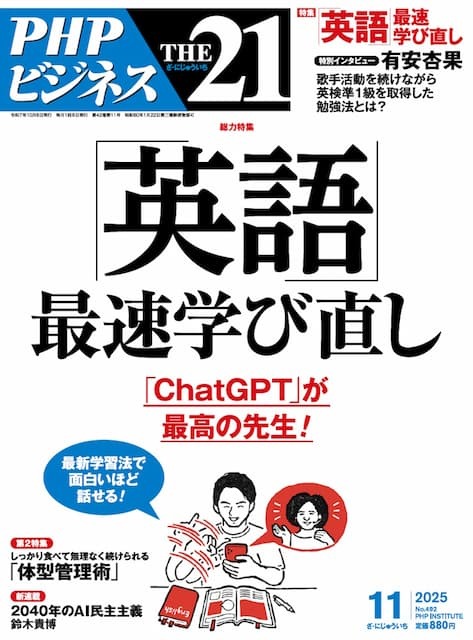

THE21の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:11月01日 00:05

- BCGが目を付けた「利益度外視の日本企業」 世界を驚かせた低価格戦略の真実

- 「資産1億円」では幸せになれない理由とは? 高年収を夢見る中学生が知った”お金の正体”

- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック

- 年間配当200万円超を達成した投資家が保有する「高配当株トップ10」

- 老後いくらあれば満足? 60歳でリタイアできる人の“枯渇しない資産”の築き方

- 個別株には手を出さない...投資歴25年「パックン流・超堅実な投資術」

- 森永卓郎氏が警鐘を鳴らす「世界恐慌の前触れ」 老後資金を失う人が続出する未来

- 年金だけで足りる?50代から始める「老後資金の育て方」

- いい年して幼稚な「ベビー社員」に振り回されないためには?

- 松下幸之助が説いた「有能なのに会社で大成できない人」の一つの特徴