日本企業で「必要以上に働かない社員」を増殖させた、働き方改革の落とし穴

2024年10月02日 公開

2024年12月16日 更新

ビジネス環境の変化の加速とともに人材不足が深刻化する中、どの企業もかつてないほど真剣に組織開発や人材マネジメントに取り組んでいる。しかし、それらの取り組みは本当にうまくいっているのだろうか。

本連載では、衰退する組織が陥りがちな失敗パターンや、環境が変わっても失速せずに戦い続ける組織づくりのポイントを、人財育成・組織強化支援に取り組む坂井風太氏に聞く。

連載第2回目の本稿では、「流行の組織マネジメントが陥りがちな罠」について『THE21』2024年7月号より紹介する。

※本稿は、『THE21』2024年7月号より、内容を一部抜粋・再編集したものです。

「副業解禁で自社への満足度が上がった」の真実

連載第1回では、衰退する組織に見られる共通点についてお話ししました。多くの場合、業績の悪化の直接的な原因は外部環境の変化にありますが、それを乗り越えられるかどうかは、組織が柔軟性を保ち、ダブルループ学習を回し続けることができるかどうかにかかっています。

学習、挑戦、成長の好循環に乗り、外部環境の変化にも適応できる組織をつくるためには、自己効力感と組織効力感を両方高めていくことが重要です。自己効力感を高めるためには学習目標アプローチが有効ですが、「自分なら〇〇ができそう」と、「自分たちなら〇〇ができそう」は違います。

最近はキャリア自律がものすごく流行っていますが、実はここにも罠があります。キャリア自律支援をして、一人ひとりの市場価値を明確にすればするほど、市場価値が高い人、つまり自社にいてほしい人ほど、転職行動を取りやすい、という現象が起きているのです。

特に「転職できそうな30代前後の若手優秀層」から消えていきます。なぜなら、「自分はどこでも活躍できるけど、この会社にわざわざいる必要がないから」です。

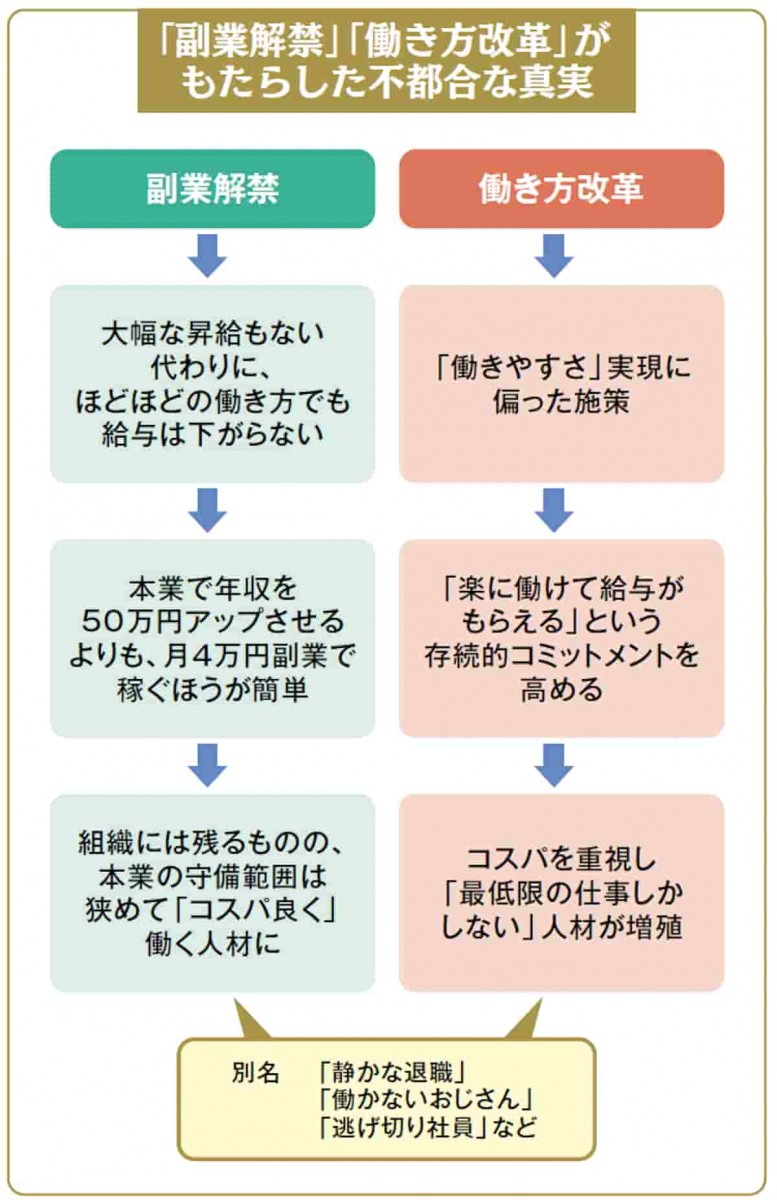

副業を解禁する企業も増えていて、よく「副業を解禁したら自社へのロイヤリティが上がった」「社外を経験したことで、社内の良さに気づいて満足度が上がったんだろう」といったことが言われますが、本当なのでしょうか。

実際に副業をしている人に話を聞いてみると、彼らの本音はこうです。

「日本の企業では、一生懸命働いても大幅に昇給することはないけれど、逆にほどほどの働き方でも給与が下がることはない。だから、短期的な個人の合理性を追求すると、社内の球拾い業務をやるよりも、副業をしたほうがいい。副業が禁止されたら嫌なので、持続させるためにデータは組織が望むほうに寄せていく」

極めて人間的で自然な考え方だと思います。本業で年収を50万円アップさせるよりも、月4万円副業で稼ぐほうが簡単、という企業が多いでしょうし。

こうした状態を放置していると、「コスパ重視で組織に残って守備範囲を狭める人」のこぼれ球を拾って一生懸命仕事を回している、「やる気のある人材」がすり減っていきます。そのうち彼らも馬鹿らしくなってきて、「自分も副業やります」となるか、会社を辞めてしまいます。そして残ったやる気のある人にさらに負荷がかかって......という悪循環に陥ると、組織は崩壊することになるのです。

組織コミットメントの3つの要素

そんなことになってしまうのは、自己効力感だけ高めて、組織効力感を高められていないからです。実は、この傾向を加速させている一因が、この10年ほど盛んな「働き方改革」だと私は考えています。

働き方改革が必要とされた理由は、端的に言えば、少子高齢化による労働人口の減少に対応するためです。労働力不足が深刻化する中で、労働生産性を向上させるとともに、育児や介護といった制約のある人材や価値観の異なる外国人といった多様な人材に働いてもらえるように、また優秀な人材に選ばれる職場であるために、彼らの要望に応えられるような柔軟な働き方に対応することが、企業の課題となりました。

しかし、実際には働き方改革推進の原動力となったのは、ブラック企業へのアンチテーゼでした。そのため、「働き方改革」の取り組みは、労働生産性の向上よりも、「働きやすさ」を実現するための施策に集中していきました。

その結果、特に非管理職の労働時間は減少し、有休消化率は上昇していきました。大企業を中心に、多くの組織で仕事の量的な負荷は解消され、その意味ではたしかに「働きやすい職場」になったと言えるでしょう。

しかし、これらの施策が、労働生産性アップや、従業員の働きがい、モチベーションの向上につながっているかと言えば、そうはなっていないと私は考えています。その理由を、「組織コミットメント」の観点から説明しましょう。

組織コミットメントとは、従業員の組織に対する帰属意識や関係性を表す概念です。これが高いと、生産性向上や離職率の低下、コミュニケーションの活性化といった、ビジネスへのポジティブな影響が期待できます。

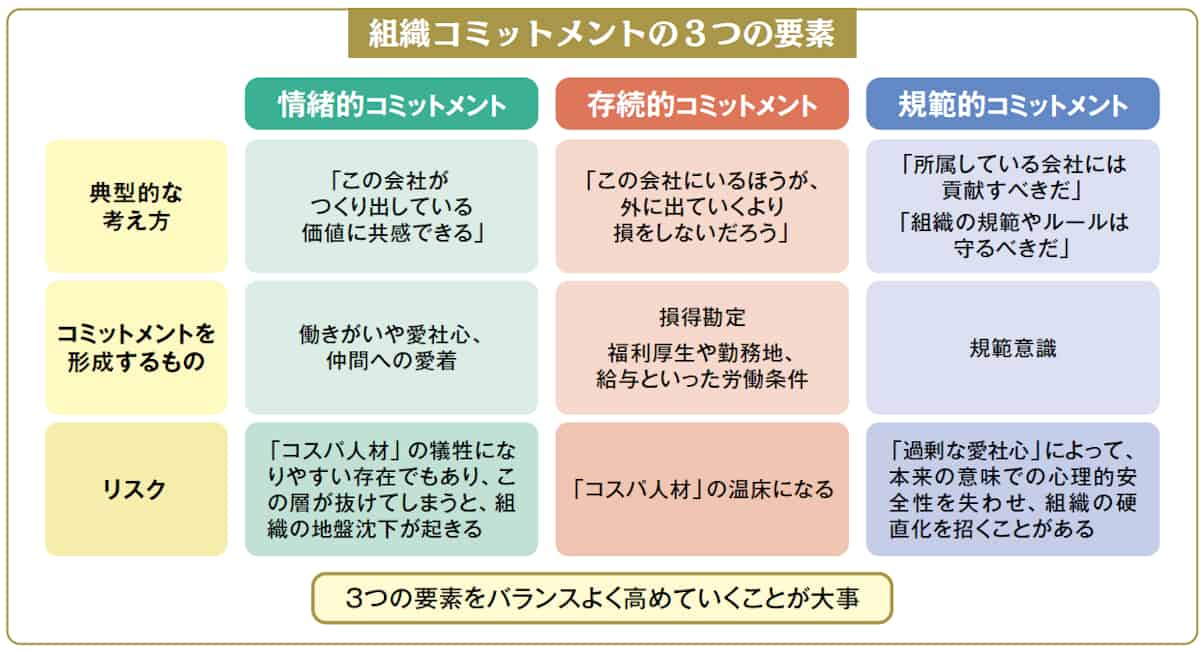

組織コミットメントは、情緒的コミットメント、存続的コミットメント、規範的コミットメントの3つに分かれます。

情緒的コミットメントとは、「この会社がつくり出している価値に共感できる」といった働きがいや、愛社心といった情緒的な部分で形成されるコミットメントです。

情緒的コミットメントが高い層は、基本的に満足度やモチベーション高く仕事に取り組んでいます。先ほどの話で言えば、「こぼれ球を拾う、やる気のある人材」です。それゆえに「コスパ人材」の犠牲になりやすい存在でもあり、この層が抜けてしまうと、組織の地盤沈下が起きることになります。

次の存続的コミットメントとは、「この会社にいるほうが、外に出ていくより損をしないだろう」といった、損得勘定に基づいて形成されるコミットメントです。福利厚生や勤務地、給与といった労働条件がコミットメントに影響しやすく、「コスパ人材」の温床になる層でもあります。

そして規範的コミットメントとは、「所属している会社には貢献すべきだ」「ルールは守るべきだ」といった、社会的な規範意識から形成されるコミットメントです。この層は組織への忠誠心が篤いので一見良さそうですが、「過剰な愛社心」によって、本来の意味での心理的安全性を失わせ、組織の硬直化を招くリスクをはらんでいます。

また近年、規範的コミットメントは、2つの要因で持ちにくくなっています。一つは価値観の変化です。働き方改革の進行とともに、かつてのような滅私奉公的な働き方や長時間労働は美徳とされなくなりました。

もう一つが、終身雇用が崩壊し、一つの組織で出世しながら勤め上げる人生モデルの崩壊が起きたことです。終身雇用・年功序列の時代には、「努力して勝ち上がること」「会社に貢献すること」が大事だという考えが、存続的コミットメントと結びついて存在し、組織のためにがむしゃらに働く動機づけができましたが、「一社で勤め上げる」という意識が薄くなった現代では、そうした努力や献身を正当化しにくくなったのです。

働き方改革が増殖させた「コスパ人材」

組織コミットメントを高めるには、3つのコミットメントをバランスよく高めるように様々な施策を組み合わせる必要があります。しかし、「働きやすさ」の実現に偏った働き方改革が、「楽に働けて給与がもらえる」という存続的コミットメントを高め、結果的にコスパ人材を増殖させている、と私は見ています。極端な表現をすれば、彼らにとって会社とは、ベーシックインカムをくれる存在になっているとさえ言えるのです。

「静かな退職」という言葉も聞かれるようになりました。「従業員規則やジョブ・ディスクリプションに従って必要最低限の仕事をして給料を得る」、すなわち「必要以上に働くことを辞める」という働き方を表す言葉です。

「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉が生まれたアメリカでは、静かな退職状態にあるのは若者世代が中心だと言いますが、日本では40代・50代のミドル世代が多いと言います(クアルトリクス合同会社「2023年の従業員エクスペリエンスに関する調査結果」より)。要するに、「働かないおじさん」「定年まで逃げ切りを図る社員」ですね。

会社員人生の終わりが見えてくる年齢になれば、牛歩戦術で与えられた仕事だけをやったり、「来期に持ち越し」「後任に引き継ぎ」としておけば、負荷のかかる仕事を回避することができます。

冒頭の副業の話と同じように、これも個人の生き方としては「あり」でしょう。ただし、こうした人材の存在は、そのうちやる気のある人材をも蝕み、組織全体の硬直化を招くことになります。

そうならないためには、短期的には成果が出なくても長期的に見れば会社にとってメリットのある仕事を推進している人や、現場での泥臭い行動に尽力している人をちゃんと見て、引き上げていく、ということが理想論として挙げられます。

また私は、コスパで仕事をしているような人は、いずれ副業先からも切られるときがくると思っています。副業の内容にもよりますが、副業は基本的にスキルの量り売りです。でも、副業先でも本当に欲しいのは、リーダーシップを取ってコスパ度外視でごりごり働いて、組織づくりもできる人材だからです。なぜなら、そうした人材は圧倒的に不足しているから。

そうなると、「本業で誰も成し遂げていなかったことに取り組んで、コスパ人材には解決できなかった課題を解決した」という実績を持っている人材のほうが、長期的にはコスパも良くなると考えています。みんなが解決を避けている課題のほうが、実は価値が高いからです。

現場に届かない不毛な空中戦をしていないか

そうした長期的な課題に取り組むモチベーションになるのが、組織効力感です。「この会社のこの仲間と一緒にやりたいことがある」「この会社がしょぼい組織になったら嫌だから自分もがんばる」といった情緒的コミットメントでがんばれることはたくさんあります。

ところが、これを作れる組織やマネジャーがほとんどいない、というのが現実です。

近年は組織の「ミッション・ビジョン・バリュー」を個人の価値観と重ね合わせることが大事だ、といったことが盛んに言われる一方、本当にそんなことができている組織はほとんどありません。前回の連載でもお話ししたように、組織とは小宇宙の集合体です。個人にとっての「組織の実態」とは、自分の半径5m以内くらいで感受される世界のことです。

ところが、多くの組織では、例えばミッション・ビジョン・バリューやパーパスの策定に取り組んだとしても、経営層など組織の上層部での空中戦で終わってしまい、地に足のついた施策として「半径5m以内の地上」まで下りてくることはないのです。

しかし、そうした「それっぽい取り組み」は他社を参考にしやすく、また形に残りやすいので、「ひと仕事やった感」を出しやすくなります。キャリア自律支援、コーチングやフィードバックといった流行の研修を「とりあえず」入れておくのもそうです。人的資本開示を推進する流れも、「人的資本開示映え」を意識して、こうした空中戦偏重に拍車をかける結果になっています。

実際、CHRO(最高人事責任者)や人事部長の話を聞いていても、「弊社ではサーベイを元に、定期的な対話を実施するなど、コミュニケーションを大事にしています」などと、抽象的でそれっぽいことは言うものの、「現場の従業員が自分の半径5mでどんなことを感じているか」という組織の実態については、驚くほど解像度が低い場合が少なくありません。

こうした現実に「これ、実は意味がないのでは......」と気づいた企業の方々から、お問い合わせをいただくことも増えています。経営層や人事部はそうした現実から目をそらすことなく、現場が本当に求めていることが何かということに、しっかり向き合う必要があります。

例えば、組織効力感を高めるうえで大事なのは、ミッションよりもナラティブです。ナラティブとは、個人の経験を経由して、その仕事をする意味が自分の中で生成される物語のことです。

子どもの頃、初めての友達はゲームを通してできた。その後もゲームを楽しむ中で、「何回でもやり直せる」という人生観を教えてもらった、だから自分もゲームをつくりたいんだ、とかですね。

ナラティブがしっかりしていると、情緒的コミットメントも生まれやすくなります。「自分が・この会社で・この仕事を」やる意味が明確になるからです。こうした人材が活躍できる組織は、言うまでもなく成長し続ける組織であることができるでしょう。

今回は、近年流行のマネジメント手法が、実はコスパ人材を育て、組織の硬直化を招きやすい構造についてお話ししました。次回は、組織効力感を高め、組織の成長を促すために、経営層やマネジャーに真に求められるのはどのようなことなのかについて、考えてみましょう。

THE21の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:03月13日 00:05

- 高血圧改善に必要な運動量は? 専門医が警告する「ハードな運動」のリスク

- 血圧を下げる「カリウムが豊富な食材」とは? 高血圧専門医が解説

- 医師が語る、40代からの健康診断で必ずチェックすべき「4つの数値」

- 億万長者になるには? 「稼ぐ人の習慣」を学ぶための書籍3選

- 高血圧専門医が教える「ほんの少しの意識」で降圧が優位に進む2つの秘策

- 誰でも「話の面白い人」になれる8つのテクニック

- 「街」への早めの住み替えで健康寿命を延ばそう。人生100年時代、住まいの常識もアップデートを!

- 認知症は50代から始まる?専門医が勧める「思考力の衰えを抑える」3つの習慣

- 血圧を下げるには減塩だけでは不十分? 医師が語る「カリウム摂取」の重要性

- 年間配当200万円超を達成した投資家が保有する「高配当株トップ10」